知らなければ伝えることはできない。学習すること、学び直したり生涯が「学ぶ」ことだと思っている。知り伝えるために独学もする、専門家の声も聞く。そして伝える、繰り返す。島の歴史「光と陰」斉彬と奄美、犬田布騒動記念碑の前で一揆と騒動とは?西郷のいくつもの顔。世界自然遺産、登録の意義。

Category Archives: その他

糸木名小学校 タマシモロイタイム兼家庭教育学級

糸木名小学校のタマシモロイタイムが昨年に引き続き実施された。今回は「三味線に触れてみよう!」

全校児童と家庭教育学級のお母さんたちでした。調弦 20本余りの三味線を終え、5,6年生に先ず指導。

カエルの歌でドレミの奏法とポジション。指、バチ、姿勢等々。5名の児童はすぐマスター。次いで徳之島の子守歌を頑張った。

全自動がそろったところで、三味線の基本を語り。ドレミのポジション。しばらくして5、6年生が低学年に個別指導。異年齢の子どもたちが繋がるチャンス、やさしく教える先輩に低学年の子供は嬉しそう。

さて、5,6年生の模範演奏だ。わずか4,50分で2曲演奏を実現。

カエルの歌は一番を演奏、2番はみんなで歌った。徳之島の子守歌演奏。拍手喝采!

最後は六調、ワイド節を踊った。三味線に親しみ、慣れ、いつか再び手にして伝統をつなぐ子どもたちが現れることを期待して、3時間に及ぶ郷土教育の伝承活動を終えた。

遺跡を訪ねて本川から尾母集落へ 広報北区 6,7月号

駐在員・区長(自治公民館長)として子ども会から高齢者までのニーズを理解し、活動を推進していく役割を担っている。コーディネーターとして、金子みすゞの「みんな違ってみんないい!」の志で歩んでいる。

昭和50年沖永良部島 知名町上城小学校赴任当時から、青年団・子ども会・西目スポーツ少年団設立など社会教育5時から男でやって来て、今そのゴール近くに来ていると思っている。そこから見る地域は、子どもの夢や未来を見渡しているだろうか?青年のエネルギーを発散させ、生き甲斐を持った日々を送っているだろうか、高齢者は夢と希望をもって「生涯青春」を満喫しているだろうか。それらの環境を準備し整えているだろうか、行政は?地域のリーダーは?。自問自答しながら歩む。

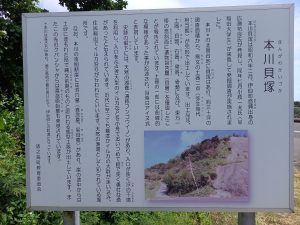

歴史もきちんと把握しなくては、先史時代、古代からの変遷。狩猟採集(貝塚)時代から島はどう変わったか。今日、尾母での発掘現場を見て来た。カムィヤキの遺物が出土している。出来具合は粗雑で焼きが甘く赤土部分が残っている。立派な完成品は島外へ交易品として出ているはずだ。そのうち居住地跡もわかると思う。そこから海を下っていくと本川貝塚、海へとつながる。貝や追い込み漁をした海人(ウミンチュ)が山の幸、狩猟も可能な台地に居住地を求め登ってきたところが「尾母」集落、という道筋が見える。今度フィールドワークで案内したい。

6月29日 何の日?

富山丸 慰霊の日

NHK朝のラジオ番組で 「今日は何の日」というのがあるが。今日は1944年6月29日 7時30分頃 戦時中の奄美近海、徳之島 亀徳沖のわずか3kmで「輸送船 富山丸」が魚雷攻撃で轟沈した。3700余名の若者があっという間に海中に没し、海に飛び込み陸に向かって泳いだ人たちも、ガソリンが引火し、火の海で焼死。浜辺には200体もの兵士が打ち上げられ、砂浜で火葬された。なごみの岬。今日も暑い日になりそうだ。72年前の今頃 地獄と化した亀徳沖の悲惨な、悲痛なシマンチュの顔は、想像もできない。神の国日本が負けるはずがない。勇壮な船団が南下する光景に胸躍らせた人々が目の当たりにした船団の撃沈模様。奄美近海はすでに制空権、制海権を失っていた。にもかかわらずそれから1年以上過ぎた8月15日の終戦。沖縄も奄美も本土防衛の捨て石であったことがわかる。再びこどもたちを戦場に送らない!その思いが高齢化によって遠ざかっていく。ゲーム感覚のTV放映によって命の重たさが軽く、流される(放映)。今は戦後なのか?それとも戦前?

6年前 「今は戦後か、戦前か?」東天城中 フィールドワークを顧みる

東天城中フィールドワーク

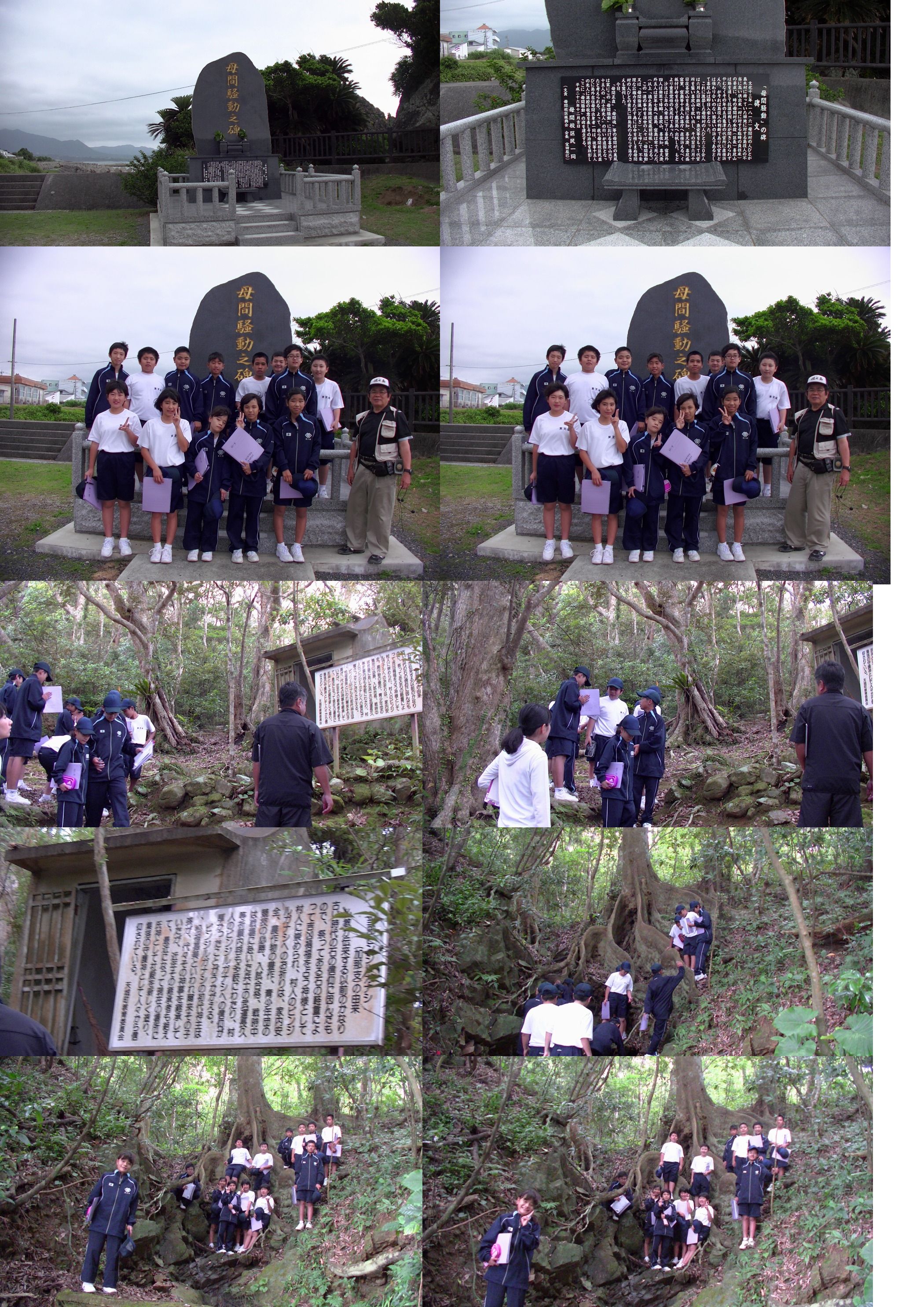

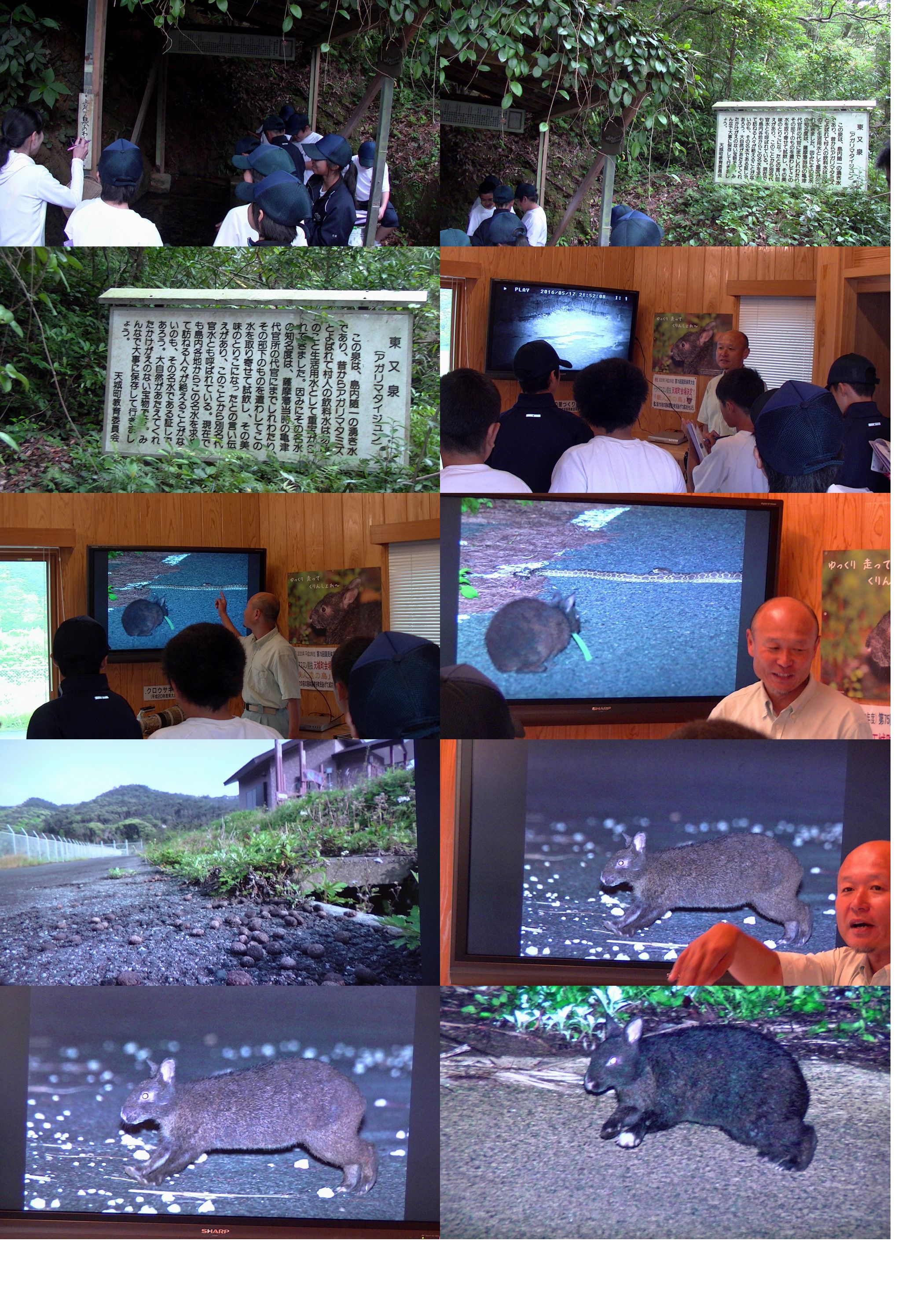

恒例の東天城中学校1年生のフィールドワークの案内。5年目になるだろうか、取り組みに感謝である。オリエンテーションではエコツーリズムについて語った。自然環境と歴史、文化についての体験型観光。母間騒動について母間正直と一体的な正義感が成した一揆であること、これまでタブーとされた「お上への抵抗の歴史」がやっと消え、記念碑が建立される時代になった。ちなみに今年は母間騒動200年の節目の年だ。当部のアガリマタイジュンやオキナワウラジロガシ周辺は観光客のために整備されていた。ただ悲しいかな清流の水たまりがあってハグロトンボが遊ぶ、水たまりは無残にも石が整然と敷き詰められてしまった。何かができるとき、何かが失われていく。浅間陸軍飛行場滑走路跡や防空壕。犬田布騒動記念碑。民衆の団結、同胞を見捨てない命を賭しての抵抗。遠島中でも沖縄民謡踊りを習得して徳之島に琉球音楽を伝えた安寿珠。メランジュでは島の成り立ち、アマミノクロウサギと同様、1億年の時の流れの中で海底7000mから浮かび出たメランジュ。平和教育は写真を示しながら実施。鹿浦小学校の機銃掃射による旧奉安殿の弾丸痕跡。人が人を殺めようとした痕跡である。今の時代が戦後なのか、戦前であってほしくない。平和の構築を、敵対しないグローバルな平和共存を訴えた。

恒例の東天城中学校1年生のフィールドワークの案内。5年目になるだろうか、取り組みに感謝である。オリエンテーションではエコツーリズムについて語った。自然環境と歴史、文化についての体験型観光。母間騒動について母間正直と一体的な正義感が成した一揆であること、これまでタブーとされた「お上への抵抗の歴史」がやっと消え、記念碑が建立される時代になった。ちなみに今年は母間騒動200年の節目の年だ。当部のアガリマタイジュンやオキナワウラジロガシ周辺は観光客のために整備されていた。ただ悲しいかな清流の水たまりがあってハグロトンボが遊ぶ、水たまりは無残にも石が整然と敷き詰められてしまった。何かができるとき、何かが失われていく。浅間陸軍飛行場滑走路跡や防空壕。犬田布騒動記念碑。民衆の団結、同胞を見捨てない命を賭しての抵抗。遠島中でも沖縄民謡踊りを習得して徳之島に琉球音楽を伝えた安寿珠。メランジュでは島の成り立ち、アマミノクロウサギと同様、1億年の時の流れの中で海底7000mから浮かび出たメランジュ。平和教育は写真を示しながら実施。鹿浦小学校の機銃掃射による旧奉安殿の弾丸痕跡。人が人を殺めようとした痕跡である。今の時代が戦後なのか、戦前であってほしくない。平和の構築を、敵対しないグローバルな平和共存を訴えた。

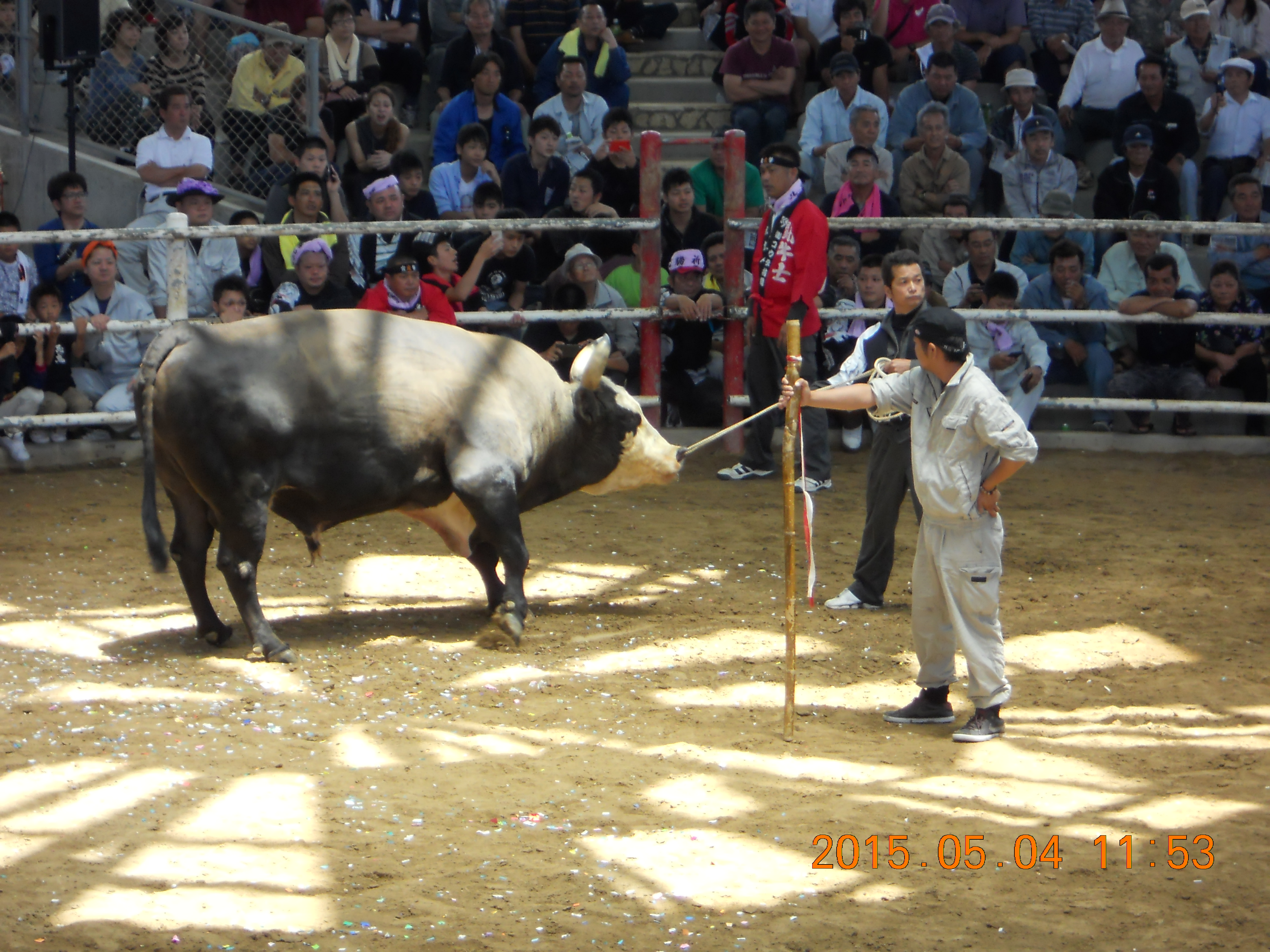

闘牛に集う、旧友 「闘牛は文化だね!」

闘牛は文化だ!

「闘牛は文化だ!」

昭和35年生まれ「14歳の時に沖縄に移住した」、あれから40年!息子夫婦と奄美大島を観光した帰りに「同級生が闘牛大会でチャンピオン防衛だって、降りよう!」と下船した。可愛い赤ちゃんを連れた新婚夫婦。

4人の同級生の顔だ。あれから40年!同級生は「ジャイアン!」などとあだ名で呼び合う。ほほえましい!そしておばあちゃんは「ごちそうをファミリーで手分けして優勝祝いをしている」という。

知人友人親戚が勝ち祝いで押しかける。

笑顔笑顔、そして笑顔。

幸福度世界一の、笑顔が満ちあふれている。これはその中にいないと感じられない。共有、共感すること。今の時代、都会にこんな場はありません。応援した人々が何人でも押しかけ飲んで食べて、そして一体感を持つことのできる「場」。

「老若男女」という言葉、「老人と子どものふれあい」。実践する場が徳之島にはあります。思いを共有し連帯し、感動を共にする。また勝敗の結果を真摯に受け止める度量。

現代版「闘牛文化」だと思う。

母間騒動は用意周到な「農民一揆」7年前のブログ

母間騒動 職員研修に参加

28日 母間小学校の職員研修に参加した。「母間騒動について」語った。その時代背景から薩摩藩の圧政の中で轟木に飛び地 共有田(約20町歩)を持つ母間村民。

昨年末やっと母間騒動の碑が建立されたが、2世紀の間母間村民が代官にたてついた不届き者、不埒とされてきた歴史を忘れてはならないし、検証を要する。母間正直の碑文から読み取れる「事あるときは地区を挙げて難に当たり事を処す積極性と情熱」。この文言が母間村民に許された「語り継ぎ」であったと私は思っている。

来年は母間騒動(1816)から200年である。

抵抗の歴史のDNAが犬田布騒動で語られるが、あの「騒動」においてでさえ代官所がすぐ母間村民の動向や鉄砲に敏感になったことは仲為日記からも読み取れる。

今こそ、「真実は勝つ、悪政を糾せ!」と叫んだ喜久山の想いを世に出さなくてはならない。

2007年ある日 天城小学校職員案内 「島を知ろう!」旧ブログ

フィルドワーク~天城

天城小学校職員フィルドワーク研修「天城」

「地元を知ろう!」「足下の歴史自然」

13時出発!あいにくの雨・・まもなく晴れ。

「西郷隆盛上陸の地」(当時は大島三右衛門)が上陸した湾仁屋湊

「塩田発祥の地」公園の近くから松原まで空港滑走路は幅200m、4kmに及ぶ塩田であった。徳之「塩」工場を見学、平和通りを通って特攻平和記念碑へ。

松原銅山跡、ここは竹下登総理時代の一億創成資金で整備された。第一坑洞まで急な階段を上り、坑洞入り口へ。

「涼しい!」奥から冷気が4~5m手前までヒンヤリ。

コウモリが入り口付近で飛び交う。

「キャツ!ヘビ~」

坑洞をのぞき込んでいると後ろから「私が主だ!」と言わんばかりにスルスルと坑道へ這っていく。「ハブ!?」「いやヘビだろう」冷や汗も出て涼しさも格別。

子どもの頃の水遊び場、「滝下」

戸森の線刻画~島の石工によって、幾百年の歴史の中で刻まれてきた船の図。造船のための祈願、完成時は武運長久安全祈願がこの岩場で行われたのだろう。歴史のロマンをそれぞれ描く。

平成23年に完成するという「徳之島ダム」農業用ダム。九州農政局の職員に説明をお願いしました。徳之島の現在の耕地面積の半分に水を供給する。畑の手前までは国が、スプリンクラーは県営事業です。今回は時間の都合でここまで。まだまだある自然や歴史~。

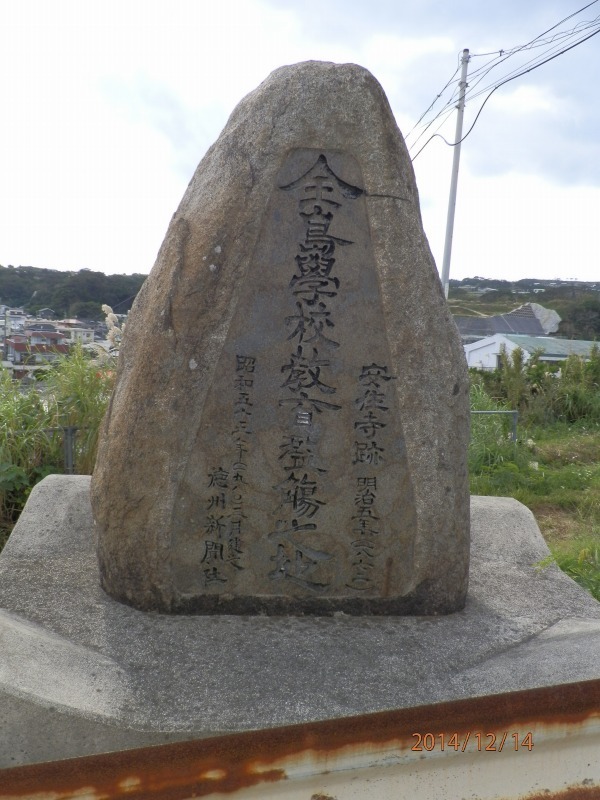

今、思う 安住寺と一向宗、宗教弾圧

安住寺 薩摩藩政時代寺院

2014年に投稿した旧ブログを開けてみた。安住寺が学問発祥の地であること、さらに一向宗がなぜ迫害されたのか。「生きとし生けるものは皆平等である」とする宗教が封建時代の薩摩藩、為政者側から弾圧された。当たり前の考え思想が為政者側には邪魔になる。宗教さえも独善・独断に解釈される。ロシアの暴挙はなぜ起きたのか。今、戦後教師たちの「再び子どもたちを戦場に送らない」のスローガンに思いをはせる。

徳之島の最初の寺院「安住寺」

(薩摩藩の命により、創建された禅宗系の寺院)が井之川に建立されたのは、元文元年(1736)のことです。この時から島は禅宗に改められた。

延享元年(1744)に亀津村へ移転、明和7年(1770)伊仙村義名山へ。さらに天保3年(1832)再び亀津へ移された。

明治の代になってまもなく、廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)運動により安住寺(亀津)は廃寺となった。

この跡地に 山徳峯(やまとくほう)たち有志の手によって簡易学校となり、明治5年全島から子どもたちが集まり開校。

井之川から亀津そして伊仙義名山、さらに亀津へ移転し禅宗の布教が行われた。明治時代に徳之島発の学校が開校された安住寺跡が亀津小学校の丘、NTT敷地前にある。

禅宗が布教される前から薩摩藩が一向宗を弾圧したことは知られている。隠れ念仏 など「生きとし生けるものは皆平等である」とする宗教が封建時代の薩摩藩、為政者側から弾圧され14万人ともいわれる人たちが迫害を受けた。徳之島の宗門手札改めによる人口調査はまさに農民一揆を恐れる藩の姿であるが、これによって当時の人口を知ることが出来るというのも皮肉なことだ。南無阿弥陀仏・・・・。参考までに宗教の自由は明治9年からでした。