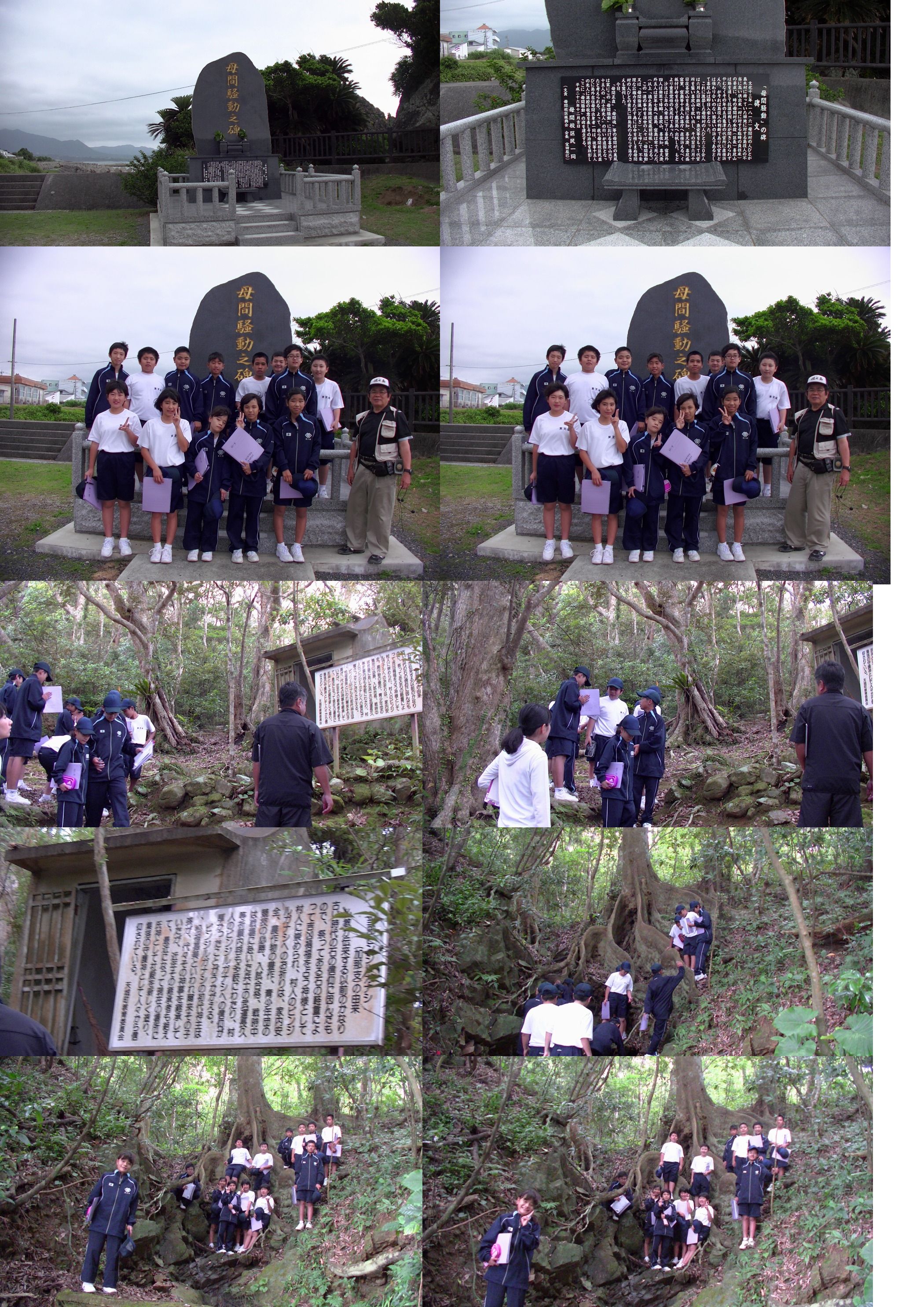

富山丸 慰霊の日

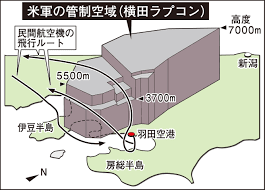

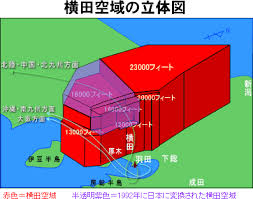

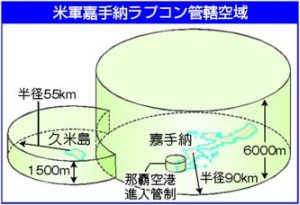

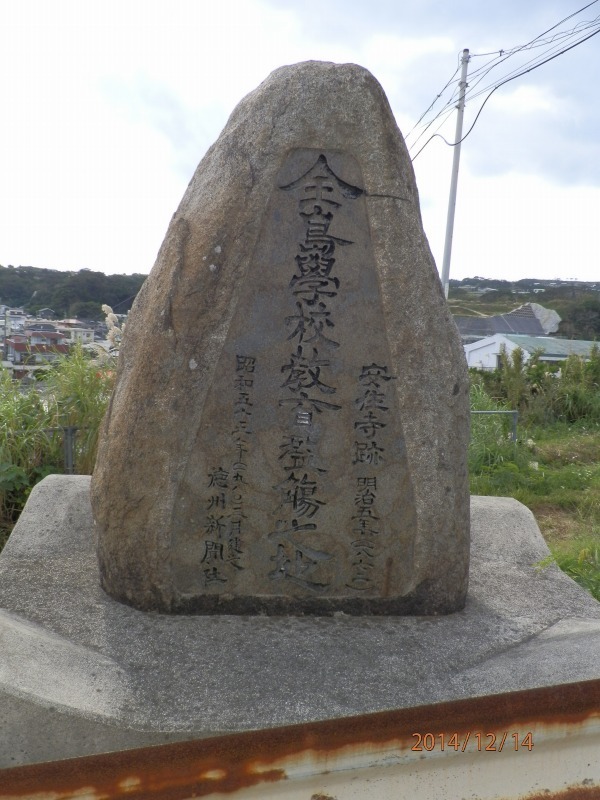

NHK朝のラジオ番組で 「今日は何の日」というのがあるが。今日は1944年6月29日 7時30分頃 戦時中の奄美近海、徳之島 亀徳沖のわずか3kmで「輸送船 富山丸」が魚雷攻撃で轟沈した。3700余名の若者があっという間に海中に没し、海に飛び込み陸に向かって泳いだ人たちも、ガソリンが引火し、火の海で焼死。浜辺には200体もの兵士が打ち上げられ、砂浜で火葬された。なごみの岬。今日も暑い日になりそうだ。72年前の今頃 地獄と化した亀徳沖の悲惨な、悲痛なシマンチュの顔は、想像もできない。神の国日本が負けるはずがない。勇壮な船団が南下する光景に胸躍らせた人々が目の当たりにした船団の撃沈模様。奄美近海はすでに制空権、制海権を失っていた。にもかかわらずそれから1年以上過ぎた8月15日の終戦。沖縄も奄美も本土防衛の捨て石であったことがわかる。再びこどもたちを戦場に送らない!その思いが高齢化によって遠ざかっていく。ゲーム感覚のTV放映によって命の重たさが軽く、流される(放映)。今は戦後なのか?それとも戦前?